Самоорганизация как ключ к быстрым изменениям и гибким организациям

Самодельный фокус или: Лига чемпионов для проектов перемен

Оцифровка — это не просто технология. Скорее, организация должна уметь думать об оцифровке. Для многих это равносильно настоящему, глубокому изменению культуры! У такого изменения наилучшие перспективы на будущее, но изменение культуры обычно кажется длительным и затяжным. Всегда эти сопротивления…! Или? Но что было бы, если бы организация просто перестроилась? Что, если бы это не зависело от людей? Что, если бы все уже было готово и нужно было только активировать? В чем заключается «хитрость» самоорганизации!

Index

Научный взгляд на самоорганизацию

Самоорганизация — это один из тех разговорных терминов, которые все понимают сразу. К сожалению, все понимают его по-разному. Чтобы избежать недоразумений, приведем краткое научное описание:

По своей сути самоорганизация — это то, как открытые системы, состоящие из автономных подсистем, скачками проявляют новые свойства.

Таким образом, открытые системы охватывают все виды организаций, в которые вносятся некоторые исходные данные и (надеюсь) получается нечто замечательное. Поскольку все организации состоят из людей, которые автономны — то есть делают то, что хотят на данный момент — самоорганизация в конечном итоге просто описывает то, что должно произойти, чтобы любая организация легко и быстро реорганизовала себя и «надеюсь, что лучше». Именно то, что мы хотим …

Давайте спросим о самоорганизации: Как организации быстро меняются?

Есть только две вещи, которые должны произойти, чтобы организации быстро изменились и изменились сами:

- Организации должна быть предоставлена свобода/пространство для изменений и

- должен быть сигнал, который имеет достаточно смысла, чтобы все его придерживались.

Довольно абстрактно? Но это работает довольно просто:

#1 Освободите мощности!

Без свободного потенциала можно забыть о каких-либо изменениях. Поэтому организация, которая хочет изменить себя, должна иметь свободные мощности — но откуда их взять, если не украсть? Подробнее об этом в статье-близнеце «Фактор успеха для быстрой цифровизации«. Очень немногие организации знают, сколько мощностей они на самом деле отдают ежедневно из-за многозадачности и других безумств. Если вы знаете узкое место и правильно им управляете, то легко можете делать на 30-50% (а часто и больше) больше — без давления и дополнительных затрат. Таким образом, потенциал есть, его просто нужно поднять. Таким образом, требование №1 выполнено.

#2 Сигнал, который имеет смысл!

Когда никто больше не перегружен, должно быть ясно, что является срочным в данный момент. Но не субъективно срочное, а объективное и справедливое, чтобы никто не чувствовал себя перегруженным.

Здесь тоже есть универсальный прием — очень простой:

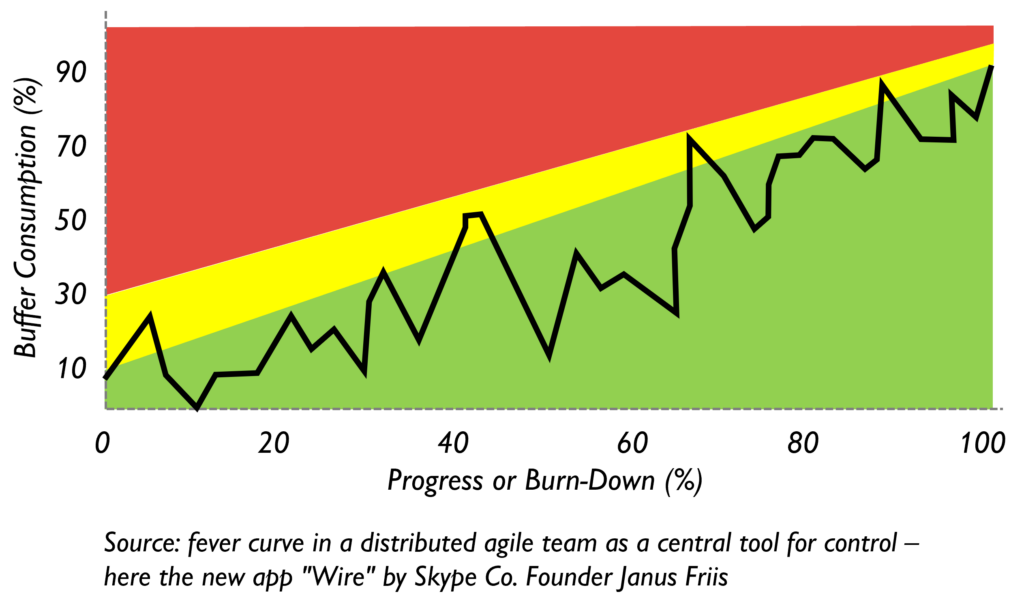

Это почти как торможение на светофоре. Мы едем на красный свет, примерно представляем, как далеко он находится и как сильно нам нужно тормозить. Если расстояние сокращается быстрее, чем мы тормозим, это плохо, и мы должны тормозить сильнее. Если мы тормозим быстрее, чем сокращается расстояние, все в порядке. Возможно, буфер даже позволяет нам немного отпустить тормоза. Таким образом, мы формируем в голове соотношение скорости (торможения) и расстояния (буфера) — и в зависимости от этого осуществляем конкретный контроль.

Этот принцип очень хорошо применим к проектам, инициативам или задачам — agile или классическим. Вы составляете приблизительный план и от каждой задачи отнимаете часть резерва времени, чтобы поместить его в конец — в буфер. Каждый день вы наблюдаете и оцениваете прогресс, а значит, и то, как вы продвигаетесь по критической цепочке задач. И поскольку не все идет гладко каждый день, часть буфера всегда теряется. Если буфер расходуется больше, чем создается прогресса? Тогда это вопрос творческого подхода и вложения всего внимания и поддержки. Если прогресс достигается быстрее, чем расходуется буфер, значит, все в порядке, и при необходимости вы можете помочь другим (проектам, отделам, коллегам), столкнувшимся с трудностями.

Самое замечательное, что этот принцип настолько прост и универсален, что работает всегда. В проектах, а также в agile-релизах — фактически везде, где прогресс и расход буфера поддаются измерению.

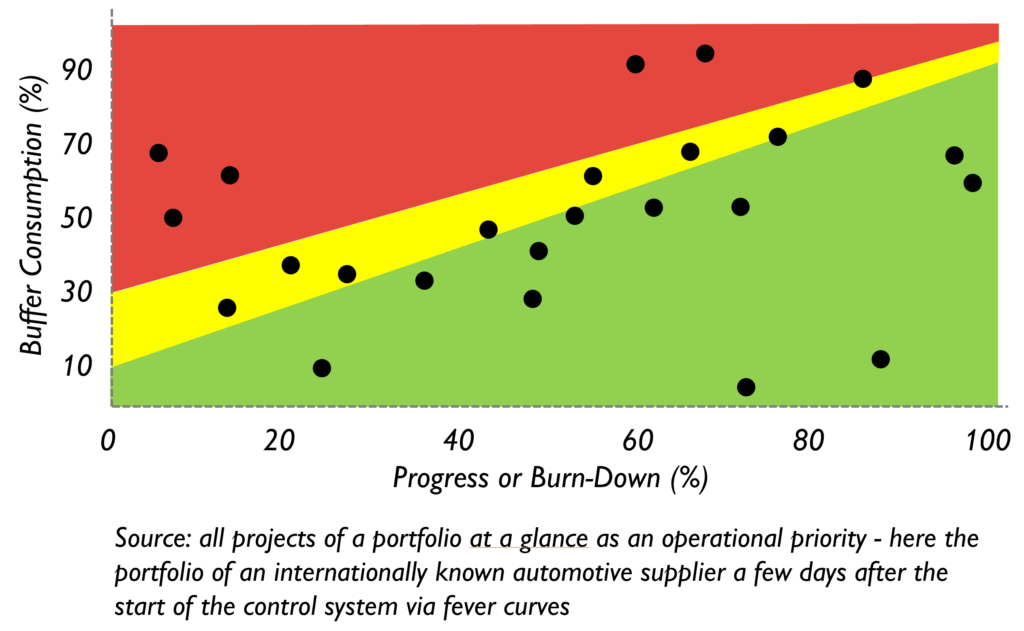

Благодаря тому, что потребление буфера и прогресс видны всем, каждый имеет одинаковую информацию и может сразу увидеть, какие задачи, этапы процесса или проекты в настоящее время наиболее выбиваются из графика.

И, конечно же, имеет смысл помогать другим в беде — иначе откуда возьмется помощь, когда ваши собственные задачи пойдут наперекосяк?!

Что особенного в самоорганизации?

Вы, вероятно, подумали: «Да, это имеет смысл для разгрузки организации, это логично, я знаю это…». Вероятно, вы также подумали: «Да, прогресс и расход буфера понятен. Если мой проект «красный» и кто-то мне помогает, то я тоже помогу, если «зеленый». Логично, мы же компания, в конце концов, и мы успешны в оцифровке только в том случае, если все проекты завершены хорошо и вовремя…»

И именно в этом и заключается фокус самоорганизации! Это так просто, и каждый знает это из своей личной жизни. Вам не нужно никому ничего объяснять — вы можете просто сделать это прямо сейчас!

Почему не все так делают?

Самоорганизация работает только в том случае, если вы делаете и то, и другое — освобождаете мощности и посылаете сигнал — почти одновременно. Между освобождением организации и ежедневным сигналом должно пройти всего несколько дней или недель. В противном случае старая система снова возьмет верх — и все.

Кроме того, каждый участник процесса должен уметь распознавать сигнал и абсолютно точно придерживаться его. Если нет, тогда да, сигнал просто не имеет смысла.

Самоорганизация — это Лига чемпионов перемен

После 20 лет опыта работы с самоорганизованными изменениями я могу с уверенностью сказать, что нет ничего быстрее и лучше. Организации, которые я поддерживал с помощью своих команд, сообщают, что в два-пять раз больше проектов или заданий выполняется за меньшее время при тех же ресурсах. При этом изменения часто занимают всего несколько недель и осуществляются самой командой.

Конечно, трюк с самоорганизацией — это не волшебство. Это может сделать каждый, но, как и хороший футбольный матч, это требует подготовки. И команда должна быть за этим: нужен быстрый план и хорошая поддержка. Подробнее об этом в статье-близнеце «Помогите, нам нужен план!«.

Самоорганизующаяся компания изобретает себя снова и снова — совершенно случайно

Каждый раз, когда в проекте возникает проблема, он становится «красным», у каждого появляется указание на необходимость принятия мер. Первое, что нужно сделать, это спасти проект — конечно. Но через некоторое время вы распознаете закономерности: где он зависает снова и снова?

Если вам, как руководителю, удается внедрять решения в разных отделах, возникает организация, в которой отделы, роли и структуры не имеют большого значения. Организация, которая постоянно изобретает себя заново и адаптируется к реалиям рынка и клиентов. Или, короче говоря, не что иное, как организация цифровой сети.

Комментарии закрыты.