Die Schule der Zukunft lässt die Kinder lernen

Wieso Potenziale sich erst richtig entfalten, wenn man ganz loslässt

Unser aktuelles Bildungssetting stellt anstatt Potenzialentfaltung Selektion ins Zentrum. Solange wir daran festhalten, werden wir jedoch kaum die individuellen Potenziale entfalten können. Weshalb sich dies so verhält und wie wir im digitalen Zeitalter eine zielführende Pädagogik begründen, lesen Sie in diesem Beitrag.

Index

Sich öffnen

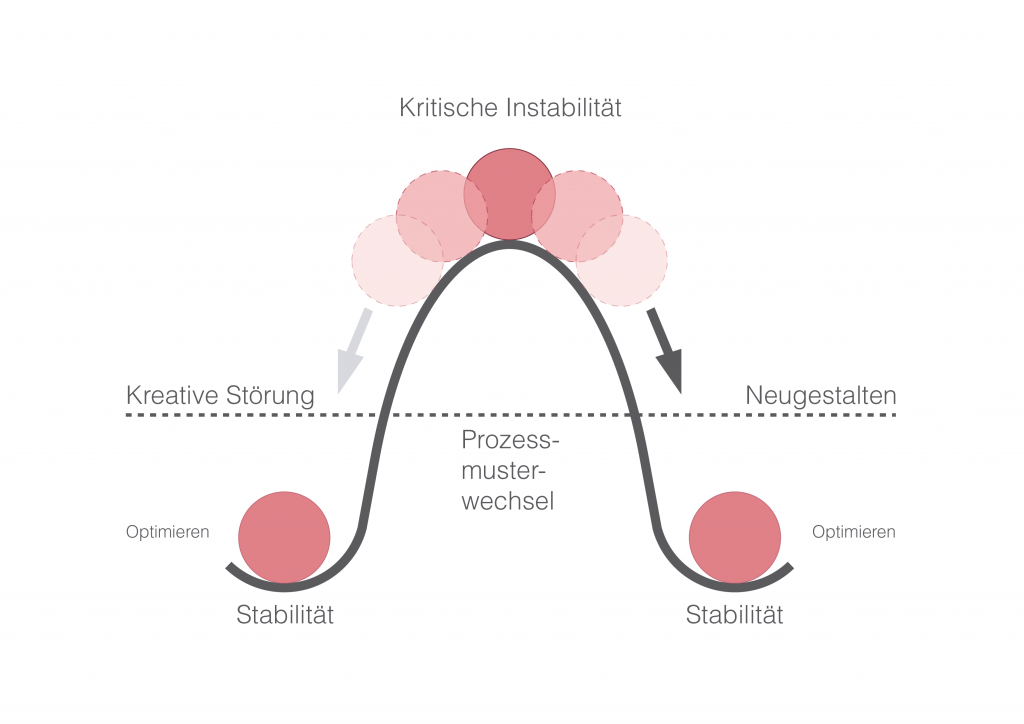

Otto Scharmer spricht in seinem Buch „Theory U“ davon, dass wenn wir soziale Innovation wirklich voranbringen möchten, wir uns aus dem Zustand des „Downloading“ in jenen von „wonder“ bewegen müssten. Mit Downloading meint Scharmer unsere Tendenz zur Stabilitätsorientierung. Peter Kruse verwendet dazu die Analogie eines hügeligen Tals, durch das sich eine Kugel bewegt. Diese kommt dann in einem sogenannten Attraktortal mit einer tiefen Einbuchtung zum stehen:

Im Zustand des Downloading sind wir dann zu Hause in diesem Tal und unser Verstand nimmt sich nur jeweils das hinzu, was kohärent mit der aktuellen Umgebung und somit vergangenen Erfahrungen ist, alles andere wird ausgeblendet. Kruse ergänzt, dass es einen gewissen “Schmerzlevel” braucht, sodass die Kugel ins nächste Tal rollen könne. Der empfundene Schmerz in Form einer kreativen Störung hebe also das Attraktortal an, bis sich die Kugel hinaus und in einen neuen stabilen Zustand bewege. Mir gefällt jedoch die Ansicht von Scharmer: Die bewusste Ausrichtung nach „wonder“, sich wundern also, was da sein könnte und dabei Dinge annehmen können, die der eigenen Ansicht widersprechen. Den inneren Kritiker abstellen und einfach wach hinhören. Vielleicht klingt ja das Gesagte so gut, dass wir ohne den Anstieg des Schmerzlevels die Kugel ins nächste Tal rollen lassen können. Wenn sich also unsere Welt so unglaublich schnell verändert, wie ich das in meinem vorherigen Artikel erläutert habe, wird die kritische Grenze sowieso irgendwann erreicht werden und auch die eingesessensten Vertreter des bewährten Bildungsparadigmas realisieren, was es nun braucht. Doch vielleicht ist dies ja auch schon früher möglich.

Ich beobachte aktuell, dass viele nicht über den Zustand des Downloading hinwegkommen. Momentan werden vielfältige Skizzen präsentiert, wie in Zukunft gelernt werden könnte. Gerade hat die NZZ in einem Beitrag über den intrinsic Campus berichtet, einem wegweisenden Projekt für die Ausbildung digitalkompetenter und zum lebenslangen Lernen bereiter Lehrpersonen, die ihre SchülerInnen entsprechend unterstützen können. Leider werden dabei im gleichen Atemzug Schulmodelle aufgezeigt, die mit digitalen Mitteln optimiert wurden. Darin werden zum Beispiel junge Menschen mit einem leeren Stundenplan konfrontiert, den sie dann zu Beginn der Woche füllen dürfen. Zudem werden sie gamifiziert belohnt mit einem Punktesystem, das Hilfsbereitschaft sichtbar macht und in dem sich die Kinder bis zum Level Experten hinaufarbeiten können. Alle diese Zukunftsperspektiven haben eins gemeinsam: Sie betrachten unser Schulmodell als Box und versuchen es unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel dem Schulgesetz, inkrementell zu optimieren (Downloading). Die aktuelle Bildungsdebatte hat somit die Tendenz, Selbstverantwortung nicht wirklich zu ermöglichen, sondern vielmehr die curricularen Vorgaben an die Lernenden unter dem Begriff Selbstverantwortung zu delegieren. Dieses Denken wird dann noch in Leserbriefen bestätigt, die auf den Artikel in der NZZ gefolgt sind. Dieses Beharrungsvermögen finde ich fragwürdig, denn wenn wir den weiteren Kontext betrachten, wird es unsere Lernenden geradewegs an die Wand führen. An diesem Punkt müssen wir uns fragen, mit welchem Menschenbild und Lernverständnis wir die Bildung der Zukunft aufbauen wollen. Dazu möchte ich zunächst einmal dieses Verständnis schärfen:

Lernverständnis

Man kann niemanden bilden, Menschen können sich nur selber bilden und wir können sie dazu einladen. So ähnlich drückt sich Prof. Gerald Hüther im Film Alphabet aus. Damit trifft er den Nagel auf den Kopf.

Was ist eigentlich Bildung und wie können wir sie messen?

Ich glaube grundsätzlich, dass wir dazu keine klaren Aussagen machen können. Bislang galt die Messbarkeit des Bildungserfolgs als gegeben. Sie drückt sich auf einer Skala von 1 bis 6 aus und entspringt zumeist summativer Resultate in Prüfungen und oder dem subjektiven Verständnis der beurteilenden Lehrperson. Messbar ist beispielsweise die Fähigkeit, Faktenwissen abzurufen. Dabei ausgeblendet und gar unterdrückt wird all das, was uns ermöglicht, digitalkompetent zu werden. Bildung wird somit oftmals mit Fleiss verwechselt und der Gabe, die Erwartungen der Lehrperson einschätzen zu können. Der messbare Rahmen dieses Bildungsverständnisses hält sich also in ziemlich schmalen Grenzen, sodass mir gleich folgendes Zitat von Albert Einstein in den Sinn kommt:

“Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man all das, was man in der Schule gelernt hat, vergisst.”, Albert Einstein

Wo findet Bildung also wirklich statt? Mir erscheint heute all das in meinem Leben als nützlich, was ich intrinsisch in meiner Freizeit gelernt habe. In der vertieften und hoch fokussierten Auseinandersetzung mit IT Problemen zum Beispiel, die ich lösen wollte, während ich in Foren nach den richtigen Antworten gesucht habe. Dabei musste ich oftmals unzählige Lösungsvorschläge der anderen Nutzer ausprobieren, bis ich letztendlich mit etwas Kreativität genau die Nischenlösung zusammenzimmerte für mein individuell konfiguriertes System. Dieses Lernfeld hatte eine bestimmte Komponente, die Lernen eben ermöglichte: Es war nicht geplant und hatte kein spezifisches Ziel. Letzteres ergab sich spontan immer wieder aus den jeweiligen Rahmenbedingungen. Ich hätte niemals anfangs Woche planen können, womit ich mich genau auseinandersetzen möchte und was dabei passieren soll. Hätte ich dies gemacht, so wäre dies eine Einschränkung gewesen, die sich eher kontraproduktiv auf meinen Lernerfolg ausgewirkt hätte. Wir kennen es alle aus unserem Leben: Lösungen ergeben sich zumeist spontan und niemals dann, wenn wir es forcieren wollen. Versuchen wir beispielsweise auf der Arbeit ein Projekt weiterzuentwickeln und stecken fest, so können wir noch so sehr nach dem fehlenden Puzzleteil suchen, es wird uns nicht gelingen. Vielleicht kommt uns die zündende Erkenntnis dann mitten in der Nacht oder beim informellen Gespräch in einer Bar. Wieso setzen wir diese Erfahrung also nicht einfach in den Bildungskontext um?

Blockaden auflösen

Bestimmt liegt dies daran, dass wir uns alle durch das Bildungssystem hindurch bewegt und irgendwie die notwendigen Resultate erzielt haben, um uns letztendlich für unser Tätigkeitsfeld zu qualifizieren. Diesen Grundsatz akzeptieren wir einfach als gegeben und hinterfragen ihn oftmals nicht. Natürlich müssten wir dazu zunächst einmal den Wert unserer eigenen Diplome in Frage stellen, die wir uns zumeist mit dem einen oder anderen Widerstand mehr oder weniger mühsam angeeignet haben und durch die wir sodann unseren Selbstwert definieren. Tatsächlich werden Zertifikate gerade durch die technologischen Entwicklungsprozesse reihenweise entwertet. Der Adecco Chef Alain Dehaze hat in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau gesagt, dass man heutzutage innerhalb von vier Jahren 30% seiner Kompetenzen verliert. Ich möchte an diesem Punkt erneut betonen, dass wir uns in einer exponentiellen Entwicklung befinden. Das Resultat dieser Kompetenzentwertung ist eine Inflation innerhalb unserer Diplome. So heisst es zum Beispiel in einem Artikel der Huffington Post, dass Ernst & Young künftig universitäre Abschlüsse nicht weiter als Selektionskriterium nutze, da es keinen Beweis für beruflichen Erfolg in Zusammenhang damit gebe… Immer mehr Firmen, wie zum Beispiel Google, Apple oder PwC verzichten somit auf Zertifizierungen innerhalb ihrer Bewerbungsverfahren, analysieren stattdessen den jeweiligen Lebenslauf genauer und prüfen die vorausgesetzten Kompetenzen selber vor Ort, soweit möglich. Dieser drückende Zustand sollte uns dazu bewegen, die Rolle der Lehrperson und oder des Dozenten genauer zu betrachten:

Entbündelung der Lehrerrolle

Lehrpersonen haben die gesetzliche Verpflichtung, ihre Schüler auch zu bewerten. Wir haben somit eine Bündelung der Rollen Coach und Bewerter innerhalb des Lehrerbegriffs. Diese zwei Tätigkeiten stehen sich jedoch grundsätzlich im Wege, denn immer dann, wenn ich auch eine Bewertung erwarte, bin ich nicht mehr kreativ, traue mich nicht weiter, Fragen zu stellen, sondern versuche abzuschätzen, was genau ich nun wie platzieren könnte, um beim Gegenüber bestmöglich anzukommen.

Der amerikanische Psychologe und Pädagoge Peter Gray hat sechs Voraussetzungen herausgeschält, die Lernen ermöglichen:

- Das klare Verständnis, dass sich zu bilden die Verantwortung der Lernenden ist und nicht die der Lehrenden

- Unlimitierte Möglichkeiten zu spielen, zu erkunden und den eigenen Interessen nachzugehen

- Die Möglichkeit, mit den Werkzeugen der Kultur zu spielen

- Eine Vielzahl sich kümmernder Erwachsener, die Helfer sind und nicht Bewerter

- Komplette Altersdurchmischung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

- Ein stabiles, moralisch intaktes und demokratisch organisiertes Umfeld als Community

Momentan verstehen wir Digitalisierung in der Schule leider nur so, dass wir versuchen, Punkt drei zu integrieren, vielleicht mit etwas von Punkt 5 und einer Prise Nummer 6, sofern dies noch möglich ist. Die Kinder erhalten fortan die Werkzeuge der Kultur, also digitale Gerätschaften aller Art und werden strikte nach den alten Richtlinien angewiesen, diese zu bedienen. Vielleicht lässt man auch etwas mehr los und gibt ihnen den Freiraum, die Zeitfenster der Auseinandersetzung selbständig zu definieren, wie eingangs dieses Artikels erläutert. Die Lehrperson bleibt jedoch letztendlich in der Verantwortung, die Ziele des Lehrplans zu verfolgen und zu bewerten, zumal das Zeugnisreglement dazu klare Vorgaben macht. Wir verfallen somit immer wieder in die alten Muster: Die Lernenden können sich kaum selbst organisieren, da sie immer einen latenten Druck verspüren, am Schluss auch gewisse Resultate abzuliefern, die dann beurteilt werden können. Letztendlich traut sich niemand mehr. Die SchülerInnen sind blockiert und alle schreien laut, dass Selbstorganisation in der Bildung eben nicht funktioniert. Ein gescheiterter Versuch also und man kehrt zurück zur bewährten Didaktik. Im Beitrag von 10vor10 wird gar suggeriert, dass in der Bildung vielleicht eine Rückkehr zur Geschlechtertrennung zielführend wäre. Was dies im Zeitalter von Diversity und kreativer Lösungsfindung bedeutete, lasse ich mal so stehen…

Fazit

Was die Rahmenbedingungen für das Gelingen von Lernprozessen anbetrifft, herrscht eigentlich weitestgehend Konsens. Dennoch halten wir an bewährten Mustern fest, die dies verhindern. Digitale Gerätschaften halten Einzug im Unterricht und werden oftmals als verlängerter Arm der Macht zur Kontrolle der individualisierten Lernprozesse missbraucht. Zeitfenster der “Selbstbestimmung” werden geöffnet und man wundert sich, dass die Lernenden Mühe damit haben. Stimmen werden in den Medien laut, dass “schwächere” SchülerInnen abgehängt würden. Die dahinterliegenden Metrics sind jedoch die alten: Sie messen keine Kompetenzen, denn das geht gar nicht, sondern orientieren sich an summativ überprüfbarem Faktenwissen oder der subjektiven Einschätzung einer Lehrperson. Immer wieder heisst es aus Bildungskreisen, dass die Schule den Auftrag habe, zu selektionieren und somit Chancen zuzuteilen. Der Lernerfolg des Individuums steht im aktuellen System also gar nicht im Zentrum, stattdessen aber der Auftrag, die gesellschaftliche Schichtenverteilung aufrecht zu erhalten. Wenn wir dieses Faktum nicht ganz bewusst als solches betrachten und uns ebenso klar davon verabschieden, werden wir weiterhin zahlreiche Menschen daran hindern, ihre Potenziale zu entfalten. Sollten wir tatsächlich Potenzialentfaltung wünschen und die Menschen dazu befähigen wollen, im digitalen Zeitalter zu überleben und co-kreativ die drückenden Probleme dieser Welt zu lösen, so brauchen wir einen deutlichen Richtungswechsel an unseren Schulen. Solange wir jedoch die Erkenntnisse Peter Grays nicht ganzheitlich und in voller Klarheit zu unserer Pädagogik machen, werden wir in unseren Bildungsbemühungen scheitern. Um die Schule der Zukunft wirklich erblühen zu lassen, müssen wir zunächst eins tun: Die Rolle der Lehrperson entbündeln. Sie beurteilt die Lernenden fortan nicht mehr und gibt auch nicht vor, was gelernt werden soll. In diesem Setting verzichtet man auf Lehrpläne, denn heute kann niemand mehr bestimmen, welche Kompetenzen wirklich zielführend sind. Die Lernenden entscheiden sich wirklich selbst. Frei von Fremdbestimmung. Die Lehrperson unterstützt individuell und dann, wenn dies gefragt ist. Die zugrundeliegenden Gesetze gilt es in nützlicher Frist zu reformieren. Privatschulen haben bereits heute das Privileg, auf Bewertung zu verzichten und auch die Lehrplanziele weitestgehend zu relativieren. Wieso ermöglicht man dies nicht den öffentlichen Schulen?

Wer dieses neue Bildungsparadigma weiter erkunden möchte und sich nach differenzierten Praxisbeispielen sehnt, wird im Artikel “LearnLabs statt Schule. Ein nächster Schritt in die Evolution des Lernens. Teil 1” von Dr. Christoph Schmitt fündig.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.